外分泌と内分泌の違い

外分泌は分泌されたものが導管を通って組織に送られてその場で作用すること

内分泌は導管を通行せず血流を通して標的となる臓器にたどり着き作用すること。

唾液の分泌調節機構

唾液は大唾液腺(耳下腺と顎下腺と舌下腺)から放出され、顎下腺が70%で最大である。

唾液は交感神経優位になると粘性が高くなり、副交感神経優位になると漿液性が高くなる。

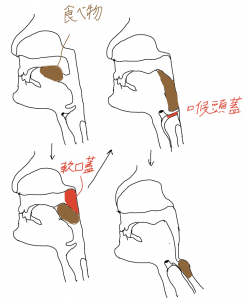

嚥下の3相について

口腔相、咽頭相、食道相の3相がある。

口腔相では随意運動が可能で軟口蓋が閉鎖できる。咽頭相は反射運動で喉頭蓋が閉鎖する。食道相は不随意運動で蠕動運動する

胃壁にある細胞(主細胞、副細胞、壁細胞)の働き

主細胞

ペプシノーゲン(ペプチドの不活化分子)を分泌する。

壁細胞

HClと内因子を分泌する。

副細胞(頸部主細胞)

胃腺の開口部にあり表層の上皮細胞とは異なる粘液を分泌する。この粘液は胃の粘膜を守る働きを持つ。

胃酸の機能、胃酸分泌調節の3相

胃酸の機能に殺菌作用がある。また、胃酸のHClはペプシノゲンを活性化しペプシンにする。他に結合組織、繊維の分解も行われる。

胃液分泌の3相

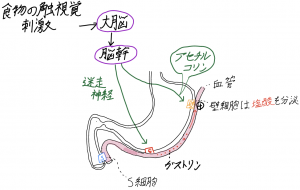

脳相

食物による物理的刺激と食物の視聴覚的刺激により迷走神経が興奮し、アセチルコリンを介してG細胞と壁細胞へ伝えられ、G細胞はガストリンを分泌し、壁細胞の塩酸分泌を促進する。

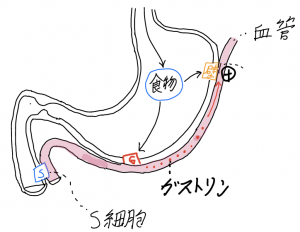

胃相

食物が胃に入ると物理的刺激が壁細胞を化学的刺激がG細胞を刺激しガストリンやヒスタミンの分泌によって胃液分泌が亢進する。胃液のpHが2~3以下になるとガストリンの分泌は低下する。

腸相

酸性の胃内容物が十二指腸に作用し、セクレチン,

GIP,ソマトスタチンが分泌される。これらは胃液の分泌を抑制する。

十二指腸の内分泌機能

酸性の胃内容物が十二指腸に作用し、セクレチン,

GIP,ソマトスタチンが分泌される。これらは胃液の分泌を抑制する。

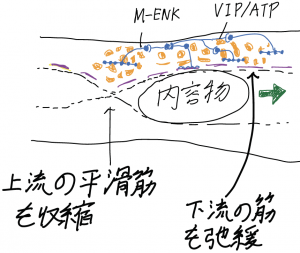

小腸の機械的消化

分節運動では輪状筋の収縮によって多数の収縮輪が生じ内容物が混和される。

蠕動運動では上行性ニューロンはM-ENKを分泌して上流の平滑筋を弛緩させる。また、下行性ニューロンはVIPやATPによって弛緩させる。

膵臓の外分泌機能

1日1500mLの膵液を外分泌腺から分泌する。液体中には\(HCO_3^{-}\)が含まれpH8くらいである。脂質、たんぱく質、炭水化物を消化する酵素を含む。

液体中のイオン

\(Na^+,K^+,Ca^{2+},Mg^{2+},HCO_3^-,Cl^-,SO^4_{2-}\)

酵素成分

・たんぱく質分解酵素

トリプシン、キモトリプシン、カルボキシペプチターゼ

・でんぷん分解酵素

アミラーゼ

・脂肪分解酵素

リパーゼ

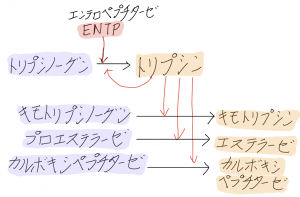

酵素を働かせる機構

ENTPによってトリプシンが産生することによってキモトリプシンやエステラーゼなどが生成される。

肝臓の機能について

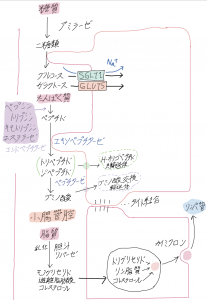

炭水化物の消化と吸収

でんぷんはαアミラーゼ、膵アミラーゼによって二糖類(マルトースなど)に分解される。さらにマルトースはマルターゼによってグルコースに、ラクトースはガラクトースとグルコースに、スクロースはスクラーゼによってグルコースとフルクトースに分解される。

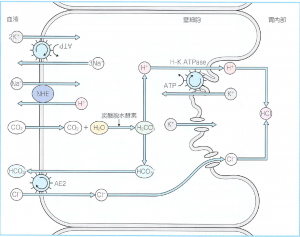

グルコースやガラクトースはSGLT1によって2個の\(Na^+\)と共に小腸上皮細胞に吸収される。細胞から間質へはGLUT2によって輸送される。また、フルクトースはGLUT5によって輸送され、一部はグルコースに変換され、GLUT2やGLUT5によって輸送される。

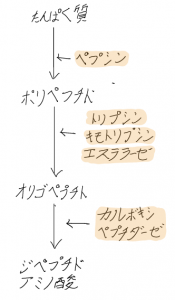

たんぱく質の消化と吸収

エンドペプチターゼ(ペプシン、トリプシン、キモトリプシン)、エキソペプチターゼ(膵カルボキシターゼ、アミノペプチターゼ)によって消化されアミノ酸として吸収される。アミノ酸は\(Na^+\)輸送体(一部は\(H^+\)輸送体)によって小腸上皮細胞に吸収される。

脂質の消化と吸収

脂質の大部分はトリグリセリドとコレステロールであり、一部に脂溶性ビタミンが含まれている。トリグリセリドは膵リパーゼにより脂肪酸(ステアリン酸など)とモノグリセリドへ分解される。脂肪酸、モノグリセリド、コレステロール、胆汁酸はミセルを形成し、小腸粘膜面へ拡散する。

排便反射

直腸の伸展刺激は骨髄内蔵神経を介して仙髄に送られ、そこから骨盤内臓神経を介して内肛門括約筋は弛緩する。排便できる状況になると陰部神経を介して外肛門括約筋を弛緩させ随意性排便を行う。

先天性巨大結腸症の病態生理

アウエルバッハ神経叢の機能不全で蠕動運動ができなくなり直腸が肥大化する症状。