プラグインのSyntaxHighlighter Evolvedを導入してみた。これはソースコードを綺麗に表示するためのものだそうだ。例えばC言語のHello Worldプログラム(最も基本的なもの)を表示すると以下のようになる

#include<stdio.h>

int main(void){

printf("hello world!\n");

return 0;

}

From my fragments of memories

プラグインのSyntaxHighlighter Evolvedを導入してみた。これはソースコードを綺麗に表示するためのものだそうだ。例えばC言語のHello Worldプログラム(最も基本的なもの)を表示すると以下のようになる

#include<stdio.h>

int main(void){

printf("hello world!\n");

return 0;

}

2016/11/16にGoogle翻訳は従来の翻訳システムをDeep LearningによるGoogle Neural Machine Translation (GNMT)に切り替えられたと発表されている。これによってぎこちなかった翻訳が以前よりは自然に読めるようになり、簡単な文章ならあまり違和感なく訳出できるようになっている。

これはとある本から引用した文章だ。

これをエキサイト翻訳で翻訳すると以下のようになる。

非常にぎこちない上に鉛蓄電池を訳出できていないなどとても使えるような文章ではない。一方でGoogle翻訳で翻訳すると以下のようになる

これなら文章が自然になっていて、あまり違和感を感じないものになっている。少し変に思うところもあるが、総評としては及第点であろう。

自然言語の翻訳が100%完璧になることはないが、実用性が急速に増したことは喜ばしいことだ。

最近しばらくやってなかったBGAでゲームをすることが何回かあった。

BGAとはオンラインでボードゲームができるサイトである。ここは珍しく他言語対応しており、ゲーム数も多いことから様々な国の人で昼夜問わず賑わっている。

自分の戦績が気になったのでちょっと確認してみた。

一番多くやっていたのがレースフォーザギャラクシーで対戦回数は800を超えている。

さて、主題のカルカソンヌについてだが、カルカソンヌはメジャーなボードゲームの一つで量販店にも置いてあったりするので知っている人は多いのではないだろうか?

カルカソンヌのルールの詳細については他に解説しているサイトがあるのでそちらをおすすめしたい。

http://www.mobius-games.co.jp/PDF/Carcassonne.pdf

簡単に言うと囲碁のように陣地を取り合うゲームである。陣地を取るには自分の手番に地形タイルを置いて、その後、自分の領土であることを主張するためにミープル(人形)を置く。他のプレイヤーもそれぞれ同様の操作をして、自分の領土の主張を行う。

ゲーム終了時に自分の領土と確定した修道院、草原、都市、道などからそれぞれ点数を得て、その点数で勝敗を競う。

ボードゲームとしては3000円くらいで売られているがiOSアプリやBGAで気軽にプレイできるのでそちらもおすすめだ。

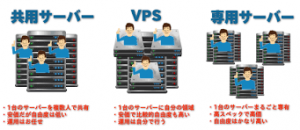

VPSはサーバーを仮想化して複数のサーバーを一つのサーバーで同時に運用するものである。共有サーバーではOSを共有してその上で動作するアプリケーションをそれぞれ使うのに対して、VPSではOSに自由にアクセスできて、与えられた領域の中では自由に使うことができる。

一つのサーバーをOSレベルで専有できる。専有の物理サーバーより安い

共有サーバーと比べるとセキュリティ対策を自分でしなければならない。また、専有の物理サーバーと比べると仮想サーバーの上で動くために性能が落ちることである。

サーバーを利用して、自作したアプリケーションのサーバー側を担わせようと思ったことと、ついでにブログを運用することもできることや、

サーバーの使い方などを実践的に勉強できると考えたからである。今の所ブログ以外での運用はできていないので、これから必要に応じてサーバーの役目を担わせたい。