バスに揺られて経つこと2時間でようやく気仙沼に到着した。

気仙沼では自転車を借りて海の市方面を散策した。海の市へ向かう途中には震災で廃線となった気仙沼線のレールが残っていて、かつての光景を彷彿とさせた。

海の市では海鮮丼を食べてシャークミュージアムなど有料のエリアを除いて一通り見た後その場を後にした。

その後は大島への定期船がある港や市役所の方を通って、気仙沼駅まで戻った。大島へのアクセスは近々橋が開通することでその役目を終えるようだ。

市役所には池袋行きの高速バスの停留所があり、毎日通学でラッシュに揉まれながら通っていたあの街とこの地が路線バスで繋がっていることを実感して何ともいえない気持ちになった。

気仙沼からは大船渡線に乗って一関を経由して仙台まで帰った。大船渡線はドレゴンレールという愛称で呼ばれている。これは一関から気仙沼までの線形がうねっていて龍のように見えることが由来だとのことだ。線形がうねっている理由は沿線出身の政治家らによる誘致合戦の結果、それら全てを通ろうとしたために生じたそうである。

気仙沼観光(1)〜気仙沼到着まで〜

青春18切符が1日分余ったので4/1に仙台から日帰りで気仙沼へ行ってきた

気仙沼は宮城県の中でありながら相当行きにくい場所だ。かつては気仙沼線が石巻線の前谷地駅から気仙沼駅まで通っていて仙台からの直通列車もあったが、東日本大震災によって路線は壊滅してしまった。現在はBRTによって復旧がなされたが仙台からの所要時間は4時間以上になり、大船渡線経由の方が速いくらいになってしまった。一方で三陸道の整備が進んで高速バスの便は良くなったので、今後の気仙沼への主要ルートは高速バスに限られていくだろう。

まず仙台から仙石東北ラインに乗って石巻へ行った。石巻へは今まで何回も行ったことがあるが、JR石巻駅へ来たのは初めてだったので周りの景色は新鮮だった。

その後、2両編成のキハ110に乗って気仙沼線の起点である前谷地駅へ向かった。前谷地からは一両編成のキハ110で終点の柳津駅まで乗った。キハ110は首都圏だと非電化の木更津線や八高線でしか見られない車両だが、東北地方では非電化の路線が多いため随所で見られる光景だ。

柳津駅から先は鉄路が無くなってしまったのでここからはBRTで気仙沼まで向かうことになった

。

。

BRTはかつての鉄路の跡をBRTの専用道として利用することで45号線の渋滞に関わらずにダイヤの遅延を減らすというコンセプトらしいが実際には専用道を走ることよりも45号線を走ることの方が多くBRTという名前は特に意味はなくただのバスに過ぎないと感じた。1時間半乗車すると南気仙沼の市街に近づいてきた。バスの窓からは大規模なイオンなどが見えて街の規模がそれまでに通った本吉や志津川と比べて格段に大きいことを感じさせた。

常磐線乗りつぶし(岩沼→日暮里)

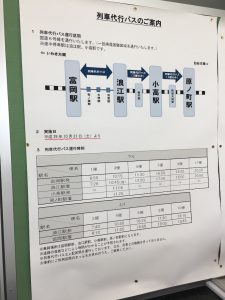

震災が終わってから7年経ち、不通区間も浪江〜富岡のわずか4駅となった。その残された不通区間も30分代行バスに乗車することによって通過することも可能になり、仙台〜東京を普通列車で8時間で往来することが可能となった。

今回は仙台から東京までの移動のついでに復活した常磐ルートを通ることにした。

仙台からは原ノ町行きに乗車し、原ノ町駅で北側の終点、浪江行きに乗り換えた。原ノ町駅は一年前に来ていて、その時に通った駅の東側と西側を結ぶ跨線橋を再び通って駅の外景を撮った。

浪江駅では代行バスの案内があった。それによると1日5.5往復らしい

代行バスでは写真撮影が禁止のため、福島第一原発のクレーンや使われてないガソリンスタンドや飲食店などを目にしたもののカメラに収めることはしなかった。途中一時的に線量が高くなった場所があり原発の近さを感じた。

富岡駅では駅に新しく併設したコンビニで食事を買ってそれをイートインで食べながら電車の到着を待った。イートインにはテレビがあり、女子レスリングのパワハラ問題を報じていてぼんやりとそれを眺めていた。

やがてやってきた列車に乗った。この列車は水戸行きだったが、友人がかつて住んでいた日立という街を見てみたかったこともあり、日立駅で降りた。日立駅はガラス張りになっていて、海が見渡せる形になっていた。

日立駅周辺を散策して駅にある海を見渡せるカフェで少し休んだ後、再び電車に乗り水戸駅を目指した。

水戸では駅ビルでラーメンを食べて、その後は千波公園を経由して偕楽園を見に行った。

偕楽園は日本3大庭園に数えられる有名な公園らしい。今はちょうど梅まつりをやっていたので、満開になった梅の花を眺めてきた。

それから混雑したバスに乗って水戸駅に戻ってきた。その時に駅の北側は結構栄えているとわかったのでまた来ることがあったら今度は駅の北側を散策したいと思った。

水戸からはグリーン車にのって快適に東京まで移動して常磐線の旅は終わった。

常磐線駅探訪(1)〜逢隈駅〜

今日は大回り乗車でリゾートみのり号に乗る予定だったが、仙台駅で指定席が満席であることを知って、急遽予定を変更して常磐線の旅にでることにした。

行き先は電車の中で考えていたが、あまり遠くに行きすぎると交通費が嵩むことも考えて結局岩沼駅から一駅離れた逢隈駅を訪問することにした。

逢隈駅は亘理町にある小さな無人駅だった。着いたらまず朝ごはんを食べてなかったので早めにランチを取ろうと思って周囲にいい店がないか探したら駅から近いところによさげな場所をみつけたのでそこでパスタを食べた。なかなかいい店だったのでまた来ることがあったらその時も訪れたい。

次に平安時代の遺跡、三十三間堂官衙遺跡を訪れた。

遺跡にはわかりやすく遺跡であることを示唆するものがなく、遠い昔にあったものを各々の想像で臨む場所なのだと感じた。

それから、阿武隈川の土手を歩いて槻木駅を目指した。

阿武隈川は一級河川で川幅が広く雄大な景色が広がっていた。

柴田町へ続く橋の上では記念碑があった。それによると

新古今和歌集や古今和歌集では阿武隈を詠んだ歌がいくつかあるらしい

「君にまた阿武隈川を待つべきに残り少なき我ぞかなしき」

「阿武隈に霧立ち曇り明けぬとも君をばやらじ待てばすべなし」

橋を渡ると町が広がっていてほどなく槻木駅についた。すぐにやってきた列車に乗って帰路に着いた。