貧血の基準

-貧血の種類

・赤血球数

・ヘマトグリット値

-貧血の判断

・ヘモグロビン濃度

検査値

MCV(赤血球の容積),MCHC(色濃度)

赤血球の産生、循環、破壊と再利用

流れ

骨髄で産生→血液中を循環→脾臓などで破壊→肝臓でリサイクル

骨髄で産生時の異常

・骨髄の異常

骨髄低形成や異形成→再生不良性貧血

・材料不足

鉄欠乏→鉄欠乏性貧血

ビタミンB12欠乏→巨赤芽球性貧血

・赤血球の以上による溶血

血液循環中の異常

・赤血球の異常による溶血

赤血球自体の異常→球状赤血球、鎌状赤血球など

自己抗体による溶血薬剤投与の副作用としての溶血

・赤血球の破壊亢進

足底に持続的な激しい刺激(行軍貧血)

広範囲熱唱を含む外傷

・出血による赤血球喪失

脾臓などで破壊

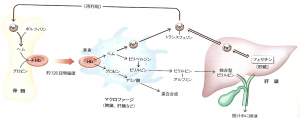

脾臓が異常になると溶血が促進し、過剰にヘモグロビンが産生され、これはビリルビンに分解される。ビリルビンが過剰になることで身体中が黄色くなることを黄疸という。黄疸の正常値は1.0mg/dl以下である。

黄疸の識別

・溶血性黄疸 ビリルビンup

・肝細胞性黄疸 尿中ビリルビンup –肝細胞がダメージを受ける疾患

・閉塞性黄疸 尿中ビリルビンup –肝臓にビリルビンがうっ帯→血液に逆流→黄疸

赤血球の問題以外の溶血性黄疸

・広範囲の外傷

・細菌感染(O157感染など)

採血時の溶血について

採決時に赤血球が破壊され、赤血球の内容物が排出され検査データに影響を与えることがある。

例えばカリウムの検査データで「溶血高値」とされることがある。このことから本当に溶血なのかはわからない。採血の時に陰圧を強くかけると赤血球の細胞膜が物理的に破壊されるために溶血する。すると破壊された赤血球からその細胞内に高い濃度で存在するカリウムが採血管の中に漏れ出るためカリウム値が高くでてしまったということも考えられるからだ。

デオキシヘモグロビンとオキシヘモグロビンの色

| デオキシヘモグロビン | 静脈血 | 暗赤色 |

| オキシヘモグロビン | 動脈血 | 鮮血色 |

白血球の種類

・顆粒球(←ほとんどこれ)

・単球 (顆粒がない)

・リンパ球 (顆粒がない、小さい)

さらに顆粒球は

・好酸球(顆粒が酸性色素で赤に染まる)

・好塩基球

・好中球

に分類される。

白血球の産生

骨髄で骨髄細胞から分化

・顆粒球 好酸球、好中球、好塩基球の核は発達すると分葉する。寿命は短い

・単球 単芽球が成熟してできる。血中に10~20時間、組織で数ヶ月〜数年存在する。

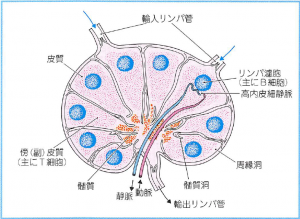

・リンパ球

リンパ節、脾臓、胸腺、口蓋扁桃、骨髄に散財する。

リンパ組織で産生される。寿命は長い。Tリンパ球とBリンパ球がある

好中球とマクロファージの働き

化学走性

特定の化学物質に対し化学走性を示し、近寄ったり逃げたりする。化学走性を誘発する物質としては細菌の毒素、組織の破壊産物、炎症部位の凝固生成物、補体のC5a,ロイコトリエンがある。

これによって好中球やマクロファージは細菌などの外敵に向かって移動していく。(濃度勾配に従ってより濃度の濃い方に移動することによる)

食作用

細菌などの大きな粒子を取り込むのが食作用である。微粒子を取り込むのは飲作用という。どちらにしてもエンドサイトーシスである。取り込まれた異物は食胞という。

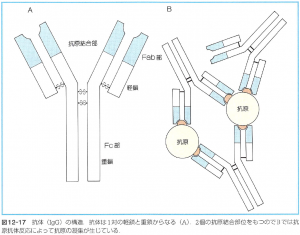

異物に近づいた好中球はまず偽足を出して異物を抱え込む。抗体や補体のC3bが異物につくと食作用は亢進するが、これをオプソニン作用という。顆粒球には免疫グロブリン抗体のFC部と結合するFC受容体やC3b受容体があるこれらの受容体はオプソニンの抗体や補体と複合体を形成して異物を補足する。

図 抗体のFC部について

好中球は5~20個の細菌を貪食する。マクロファージは100個の細菌を貪食し、壊死組織や死んだ好中球も処理できる。

殺菌

\(Ca^{2+}\)が増えると白血球が活性化し、白血球の有酸素的代謝(NADPHによって活性酸素種ROSを生成する)が促進される(呼吸バースト)

活性酸素は細胞障害作用を持ち、白血球など代謝の活発な多くの細胞で多量に生成される。(心筋、平滑筋、ニューロンなどを含む)

好中球・マクロファージでは誘導型NO合成酵素も生成され、これによって\(Ca^{2+}\)非依存でNO産生される。NOは細胞障害性に働き殺菌作用を示す。

炎症

細菌感染、外傷、やけどなどの組織障害が起こると活性物質が放出され、生体の二次的な反応として炎症が起こる。炎症時に見られる白血球増多は好中球増多による。

・炎症部で起こる反応

まず顆粒球放出因子が生成されてそれによって骨髄の貯蔵部から白血球が放出される。

次にコロニー刺激因子CSFが放出され、骨髄に運ばれて顆粒球や単球の産生が促進される。細菌を貪食した好中球やマクロファージの多くは死んで、壊死組織とともに膿として排出または吸収される。

サイトカイン

サイトカインは免疫系、造血系などで細胞間の情報伝達を担う一群の液性因子のことであり、感作リンパ球、マクロファージなどによって放出される。

・インターロイキン(リンパ球などの免疫担当細胞から放出される。30種程度ある。)

・インターフェロン(ウイルス感染時に産生される)

・腫瘍壊死因子TNF

・トランスフォーミング増殖因子β

・血小板由来成長因子PDGF

・コロニー刺激因子CSF など

炎症や免疫では細胞が相互にサイトカインを放出しネットワーク状の調節が行われる。

免疫

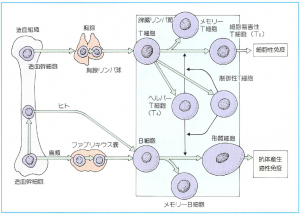

B細胞とT細胞

リンパ球にはB細胞とT細胞がある。B細胞は抗体を産生して液性免疫をもたらし、T細胞は免疫系の活性化を制御し、キラーT細胞は抗原を持つ細胞を攻撃する(細胞性免疫)

リンパ節では皮質のリンパ濾胞にB細胞が、傍皮質にT細胞が見られる。

”

”

出生の少し前〜出生後2、3ヶ月の間にT細胞は胸腺でB細胞はファブリキウス嚢で前処理されてリンパ節に定着する。

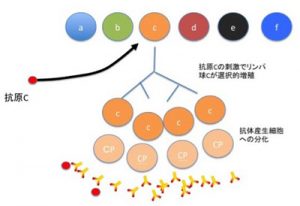

クローンの存在

全てのリンパ球は特定の抗原に反応する多数のクローンに先天的に属する。

抗原が出現するとあらかじめ存在するクローンのうち一つが反応し、細胞分裂で増加して、抗体、活性化T細胞を産生する。

これはクローン選択説というもので、現在正しいとされているものである。過去に鋳型説というものがあったがこれは現在否定されている。

詳しくはこちら

免疫系の活発化

免疫の活性化は抗原提示細胞(マクロファージやその系統の樹状細胞)によってT細胞に提示されて始まる。抗原提示細胞はMHC分子を持ち、抗原をこれにつけて提示する。

・ヘルパーT細胞はMHCクラスII分子上の抗原と結合することで活性化しサイトカインIL-2を放出し、T8細胞やB細胞の増殖をもたらす。

・キラーT細胞(T8細胞)は感染細胞のMHCクラスI分子上の抗原と結合しその細胞の処理をする。

T細胞の種類

(1)ヘルパーT細胞

・\(T_H1\)または\(T_H2\)に分化する

・タイプ1ヘルパーT細胞

T8細胞 NK細胞 マクロファージ活性化

細胞性免疫促進

・タイプ2ヘルパーT細胞

B細胞、好酸球、肥満細胞に働いて液性免疫促進

AIDSはヘルパーT細胞が攻撃される疾患

(2)サプレッサーT細胞

ヘルパーT細胞を抑制することで自己免疫性疾患やがんを抑制

(3)キラーT細胞(細胞障害性T細胞)

MHCクラスIに抗原があると攻撃する

(4)NK細胞

正常ではないMHCクラスIを持つ細胞を攻撃

B細胞

B細胞には特定のクローンのIgM,IgDがついている

ここに抗原が結合→活性化

活性化にはヘルパーT細胞が必要

抗体の種類

IgG 全体の75%(最も多い)細菌ウイルス補体に結合

IgA 2量体

IgM 5量体を形成

IgD B細胞表面にあり抗原を認識

IgE 即時型アレルギーに関係する

補体系

オプソニン作用や細胞融解作用を増強する一群のたんぱく質の総称

主にC1~C9とB因子,D因子の11種

白血球の異常

・白血球減少病・・白血球の極端な減少

・悪性増殖性疾患:白血病・リンパ腫

白血病 leukemia:循環血中の異常白血球数の増加

・リンパ腫 リンパ球数の異常

血小板

小型の顆粒状の小体

血小板凝集

顆粒が放出したADP

ADP受容体に作用

血小板活性化因子PAF

Gタンパクに連結している受容体を介して作用

ADP・セロトニン・トロボキ酸A_2

ポジティブフィードバック的に凝集

一次止血 一次凝集 二次凝集

二次止血

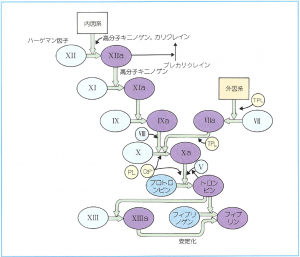

血液凝固系

トロンビンによってフィブリノーゲンはフィブリンになる。フィブリンは凝固しやすく、これが血餅となる。

外因系(カルシウムが必要)と内因系(第七因子の活性化でスタート)がある.

またXaによってプロトロピンをトロンビンに変換する共通系もある。

血栓症

・血管内で凝結塊を生じること

・血流が渋滞する場所で起こりやすい

・活性化された血液凝固因子が運び去られず局所に増加

プロテアーゼについて

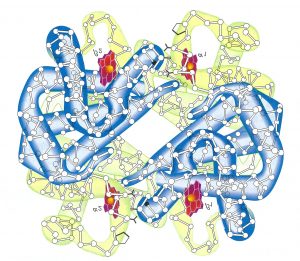

セリンプロテアーゼ

Ser-His-Aspの順に配置

気質ペプチド鎖の主鎖のカルボニル基に求核攻撃→加水分解反応

金属プロテアーゼ

酸性プロテアーゼ

システインプロテアーゼ

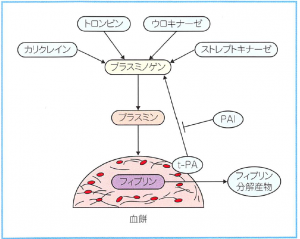

線溶系

tPA,uPAがプラスミノゲンをプラスミンに変換する。プラスミンはフィブリンを破片に分解する

止血の異常

血小板障害による血液凝固異常→出血性疾患

・血友病 8因子欠損

凝固阻止剤

・ヘパリン:ATⅢ作用増強

・カルシウム阻害:生体外の場合

・ビタミンK作用阻害:クマリン誘導体、ジクロマール・ワルファリン

出展

生理学テキスト第八版

進化研究を覗く

「https://www.brh.co.jp/communication/shinka/2014/post_000010.html」